« La farce atroce de durer »

Les voix de Vernon Subutex, mêlées, sont celles des marginaux et des employés, des anarchistes et des bourgeois, de droite, de gauche et de nulle part. Bruissant, hurlant, criant le monde avec âpreté : « A ce stade de laideur, ça doit vouloir dire quelque chose. »

Un souffle de colère porte sans aucun paradoxe l’empathie de l’auteur pour les Misérables du nouveau millénaire, autant dire chacun d’entre nous. La polyphonie absorbe le siècle pour mieux le recracher. L’énergie textuelle gratte et écorche les surfaces. Creusant, acharnée, les entrailles de l’humanité.

Pourquoi ces gens quand ils accèdent au pouvoir, cessent de dire la vérité. Pourquoi ils ne s’assoient pas au micro pour raconter, simplement, “voilà comment ça s’est passé”. Voilà comment j’ai défendu une idée, que je croyais juste et bonne, et voilà comment on m’a convaincu de conduire mon pays à l’abattoir.

Nul n’échappe au chaos socialement organisé et au jugement cru des narrateurs : « C’est la seule différence entre le sociopathe et le militant politique – le sociopathe se contrefout d’être dans le camp des justes. Il tue sans les préliminaires, c’est-à-dire sans perdre de temps à construire sa victime comme un monstre. Les militants, eux, font ça correctement : d’abord la propagande, et ensuite seulement le massacre. »

L’éponyme et insaisissable Vernon Subutex a accédé au cours du deuxième tome à un statut de leader spirituel, incarnant par la magie des « convergences » une lumière vacillante. De cette parenthèse enchantée, il ne sera jamais dupe : « Il pense que personne n’est solide. Rien. Aucun groupe. Que c’est le plus difficile à apprendre. Qu’on est les locataires des situations, jamais les propriétaires. » L’auteur fait de Vernon le premier et le dernier témoin du naufrage qui emporte les êtres : ceux qui croient être tout, et ceux qui (disent-ils) ne sont rien…

Ce corps à nous, travesti de molécules agitées et banales, tout le temps se révolte contre cette farce atroce de durer.

(Céline, Voyage au bout de la nuit)

Vernon Subutex 3, Virginie Despentes, Grasset, mai 2017.

Gwenaëlle Ledot.

De l’Âne.

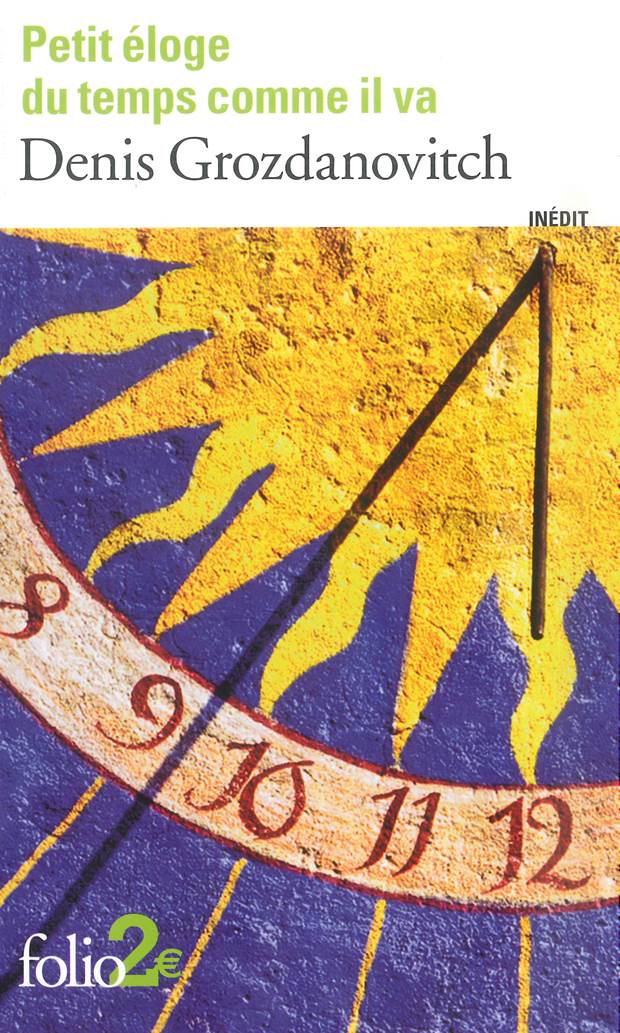

Une icône paradoxale de la bêtise ? Denis Grozdanovitch a beau jeu de démontrer, dans les premières pages de son essai, que l’âne n’est pas celui qu’on croit : les cruautés infligées à l’animal n’en finissent-elles pas de désigner l’ineptie abyssale de l’être humain ? Le poème de Francis Jammes « Prière pour aller au paradis avec les ânes », révèle, à la clef, sa conviction profonde : l’empathie avec le vivant préserverait l’esprit humain des nombreuses ornières de la bêtise.

Dans le catalogue que l’auteur se propose d’établir, la « bêtise primordiale », celle des animaux, est salutaire :

“Or le bonheur qui est relié à la bêtise ressemble à un simple et sourd contentement dont le ronronnement du chat me paraît donner une idée exemplaire. Une dense et douce euphorie, proche de certaines extases matérielles. Une solide et compacte ataraxie où ne s’insinue aucune pointe d’angoisse.”

Être, ne point s’agiter, ni quêter jamais son essence dans l’agitation : « Le chat ne fait rien, il « est », comme un roi. » Une idée toute schopenhauerienne parcourt ces pages : la non-coïncidence avec le réel fait le malheur de l’homme ; tout comme le refus de percevoir cette impuissance spécifique, et de saluer la supériorité animale à cet égard : « En réalité, cette conscience aiguë, dont nous sommes si fiers et qui va de pair avec notre faculté d’abstraction et avec notre volonté de planification systématique, est aussi ce qui fait notre malheur, qui empoisonne nos vies à petit feu… ».

Guidés par une plume dansante, nous découvrons la « bêtise de l’intelligence » : elle dépend, semble-t-il, de « modèles » et de « postures » qui finissent inéluctablement par gommer la complexité mouvante du réel, pour tous ceux qui détiennent la clef explicative (et définitive) de l’existence…(1)

“…savoir que nous passionner pour une idée, pour une théorie, est inévitable, mais garder en même temps à l’esprit que ça n’est qu’une posture, une posture tout aussi bête que toutes celles qui nous apparaissent comme telles chez les autres.”

La bêtise savante est perceptible dans les démonstrations les plus brillantes des plus grands esprits, où se glissent çà et là quelques raisonnements incertains, dont l’auteur pointe habilement les failles. C’est l’occasion d’un rappel à l’humilité : « Quand ça devient trop sophistiqué, j’invoque le sens commun pour qu’il m’assiste » . Car c’est une aventure périlleuse que de vouloir mettre en concepts une réalité héraclitéenne :

“Quelle que soit la valeur, la puissance de pénétration d’une explication, c’est encore et encore la chose à expliquer qui est la plus réelle, - et parmi sa réalité figure précisément ce mystère que l’on a voulu dissiper.” (3)

On n’oublie pas la bêtise névrotique, intégrée aux formes multiples de la bêtise ordinaire : conduites répétitives, comportements absurdes et d’échec, auxquels les esprits brillants ne sauront échapper ; ou encore la bêtise « sociétale » (snobismes esthétiques ou dogmes contemporains, objets de descriptions réjouissantes). On se dira que l’empan est bien large, et que les manières d’être bête donnent l’embarras du choix… La catégorisation importe-t-elle vraiment ? Se dégagent de ces pages, telle une brume rafraîchissante, l’incertitude de toute chose, le risque qu’il y a à théoriser de façon définitive et l’impérieux désir de rejoindre par des chemins divers (jeu, méditation, contemplation) une réalité plus immédiate… Osera-t-on écrire que l’on se sent moins sot à la lecture de cet ouvrage, truffé de références érudites et malicieuses, et dont l’élégance distanciée prévient tout risque de bêtise savante ? L’écriture, avançant à sauts et gambades, mêle l’examen minutieux de textes exigeants à des petits faits narrés avec simplicité, rencontres fécondes et émerveillements esthétiques. « Venez, doux amis du ciel bleu… »

Le Génie de la bêtise, Denis Grozdanovitch, Grasset, janvier 2017.

Gwenaëlle Ledot.

« Tu vois, c’est la langue… »

Un conte cruel raconté par un linguiste, et qui ne signifie rien : le dernier roman de Laurent Binet entraîne son lecteur dans la résolution d’une énigme policière (la mort de Roland Barthes, vrai-faux accident de voiture ?) et d’une énigme épistémologique : recherche de la « septième » fonction du langage qui aurait été laissée de côté par Jakobson…

Un « Cinquième élément » à la mode intellectuelle et parisienne ? Un parcours érudit et satirique à la fois, qui met en scène Sollers et Kristeva, Foucault, Derrida et Searle… et ne se prive jamais de les associer aux figures médiatico-politiques de l’époque (Giscard, Lang ou Mitterrand) : tous à la recherche du pouvoir performatif, celui qui fait advenir les choses par la parole.

Ingrédients savamment mêlés : la pragmatique pour les nuls, le structuralisme pour amateurs, le faux thriller et l’inévitable peinture sociologique des cercles parisiens. Laurent Binet se joue brillamment des codes et des thèses. Il jongle avec les invraisemblances et les fonctions méta-narratives : son héros Simon, baladé et même torturé tout au long de ce texte burlesque par un auteur sans pitié, aura in fine le dernier mot. La dernière partie, mise en abyme ludique, se joue des règles narratologiques. Le personnage principal, conscient d’être promené dans des situations de plus en plus rocambolesques (jusqu’où le lecteur peut-il accepter cette pétillante invraisemblance ?) lance à son créateur un ultime et facétieux défi : « Tu vois, c’est la langue qu’il fallait me couper.»

Laurent Binet, La septième fonction du langage, Paris, Grasset, août 2015.

Gwenaëlle Ledot.

Les choses tues.

Les choses tues.

Dans cet essai virevoltant, on reconnaît une écriture entre mille : gracieuse, délicate, légère. Autant de qualificatifs autrefois attribués par Charles Dantzig à Marivaux. On conclurait volontiers à l’identique : « C’est un vol de roses, cet homme ».

Que sont les chefs-d’œuvre ? Inclassables, tenaces, immédiats ? Jeunes éternellement. Nécessaires. « Mais qui sont-ils, dis-moi, ces vagabonds, ces êtres / un peu plus fugitifs encore que nous-mêmes ? »

L’intuition qu’il n’y a rien de commun, et pas nécessairement de règles. Qu’ils imposent par surprise leur couleur, ou leur musique (musique et couleur qui sont bien autre chose que la vie, même si elles portent aussi la vie). Pas un simple récit, ni une simple narration. Car notre vie est « pleine de hoquets, de riens, d’inutilités, d’illogismes ». Sottement bariolée. Le chef-d’œuvre, au contraire, sera une victoire sur l’informe.

La narration n’est pas nécessaire aux chefs-d’œuvre, et le « sujet » généralement pas ce que l’on croit. Oublions démonstration, cause et message.

Alors quoi ? Une vision, un langage ? Une nécessité de dire, parce que « les choses tues tuent ». Une architecture parfois, mais pas toujours telle qu’on l’imagine : ici, Madame Bovary devient « une rue à arcades, élégante et morne » et La Recherche une lasagne farcie…

Les chefs-d’œuvre sont - cela est acquis - anarchistes : autant de petites bombes dans les certitudes et les essais explicatifs. Car le chef-d’œuvre échappe, par essence : « chaque société a régulièrement inventé des causalités utiles, main de Dieu, psychologie, social, et régulièrement des chefs-d’œuvre sont venus les saboter. Le chef-d’œuvre est un anarchiste qui pose une bombe dans les paresses. »

Avec quelque chose de Marivaux, et quelque chose de Voltaire. Le texte circonvient la question par le style, la finesse et l’ironie, bien sûr. Il s’agit de conjurer l’ennui et défier l’issue fatale. Sans espoir, mais de chic.

« Quel ennui serait la vie sans chefs-d’œuvre. Seuls la plupart des hommes pourraient y vivre. »

A propos des chefs-d’œuvre, Charles Dantzig, Paris, Grasset, janvier 2013.

Gwenaëlle Ledot.

« Le vaincu pleure ; quant au vainqueur, il est perdu. » [1]

« Le vaincu pleure ; quant au vainqueur, il est perdu. » [1]

Du plaisir, à chaque page… doit-il exister autre chose que le plaisir ? Dans un avion pour Caracas, de Charles Dantzig : roman pour oublier les grandes plaques d’ennui, les fâcheux et les dictateurs. Oublier le Venezuela et Hugo Chavez.

Phrases de Giono : « On ne va pas à Chichiliane. On irait, on y ferait quoi ? On ferait quoi à Chichiliane ? » [2] Chez Dantzig, on ne va pas non plus à Caracas. On en parle et on prend l’avion pour Caracas, mais on croit bien qu’on n’arrivera pas. Le roman s’envole et devient discours, léger et profond. Flèche de Zénon. L’avion pour Caracas affronte l’océan : une plaque bleue d’ennui.

Que faire à Caracas ? « Quand je pense que, au lieu d’en rapporter un grand reportage qui me vaudrait l’admiration de mes confrères, je vais chercher Xabi. » Ce narrateur bavard est l’ami et le biographe d’un écrivain célèbre nommé Xabi. Or, « Xabi s’est entiché de Chavez. Ou plutôt de l’idée d’écrire un portrait de lui. » S’est donc envolé pour le Venezuela. Etourdi.

Comme Xabi est le biographe de Chavez, le narrateur de Dantzig se fait le biographe du biographe : « Je raconte un homme ». Le sujet est mince, mais qu’importe ? « Un écrivain qui n’a plus d’idée de forme se trouve un sujet ». Or, Dantzig n’a pas besoin de sujet, il a la forme.

Xabi est le double du narrateur (« Même taille. Même silhouette. Mêmes pensées, en gros. ») mais Xabi n’est pas le double de Chavez. Et il devra affronter en Amérique du Sud l’angoissante espèce des brutes rusées : « Un très inquiétant langage de brute rusée. Inaccessible au raisonnement, en effet. Inaccessible à autre chose qu’elle-même. Butée. Ça hait ce que ça ne comprend pas, et ça comprend peu. »

Le plaisir ? Ce qu’on goûte avant tout dans cette fausse biographie en marche : la réflexion et l’esprit. Efficaces, toujours :

« C’est la tactique des agresseurs. On les effleure de l’épaule dans la rue, et ils envahissent la Tchécoslovaquie. « J’ai été agressé ! »

Des citations éclosent le long du chemin, justes, inattendues ; colorées : Iggy Pop à la page 23 : « I’m the chairman of the bored.” [3] Greta Garbo à la page 29 : « Je n’ai pas tellement fréquenté d’êtres humains, ces temps-ci. » Ils croisent un peu plus loin Sartre et Plutarque : bonne compagnie, dans cet avion qui n’arrive pas.

Et Racine, toujours : « Je t’ai cherché moi-même au fond de tes provinces. » L’artiste accompagne l’artiste, dans une lutte éternelle contre l’informe…

Charles Danzig, Dans un avion pour Caracas, Grasset, août 2011.

Gwenaëlle Ledot.

« Vers d’un oracle sibyllin cité par Plutarque dans les Vies parallèles », et placé en épigraphe du roman.

[2] Jean Giono, Un roi sans divertissement.

[3]Traduit par : « je suis le PDG des ennuyés » ; jeu de mots sur « bored / board »

Pourquoi lire ?

Pourquoi lire ?

« La vie est très mal faite. On y rencontre sans arrêt des gens inutiles. »

Oui. Donc il s’agit de lire. Écrire. Oublier. Croquer. On goûte dans cet essai quelques scènes habiles et acides : la rencontre de Charles Dantzig avec une libraire ignare ; un dialogue avec un scénariste contempteur d’Albert Cohen ; la lecture pénible d’un best-seller mondial écrit avec du jus de navet.

S’il est plaisant de se moquer, il est surtout question ici de plaisir : feuilleter, butiner, faire son miel, revivifier. Un petit chemin à parcourir sous le vent tiède, un modeste soleil d’automne. L’on y cherche, avec l’auteur, une clairière : « la lumière intérieure commune à tous les hommes ».

Grand lecteur, Dantzig l’écrivain est en quête d’une prose dansante, légère et gracieuse. Ses phrases, pépites de l’esprit, empruntent volontiers aux grands maîtres : « N’ayant rien lu, le plus chétif talent nous était Pavarotti » La Fontaine ? Du Bellay ? Les plumes anciennes se ravivent au détour d’une phrase, comme un hommage élégant : « Je me demande si les Italiens, qui ont assez le goût de l’art… »

Marguerite Duras, dont il goûte assez les titres, Proust toujours retrouvé, et qu’il vénère… autant de silhouettes familières parcourent les pages de l’essai. Du chemin invariable de Kant jusqu’au « gueuloir » de Flaubert, Dantzig écrit son nom. Une petite respiration, la forme d’un monde informe, la structure d’un univers flasque, et qui nous échappe. Encyclopédie capricieuse, lecture indubitable.

Qu’est-ce alors que la lecture ? Que n’est-elle pas ? Elle ne change pas les hommes, ni ne les console. Elle ne fait pas les bons écrivains. Elle ne permet pas d’apprendre. Un beau livre décore, assurément, une table basse. Doit-on finir les livres ? Peut-on sauter des pages et faire des trous ? Doit-on relire Guibert, éviter Twilight ? Goûter les titres de Duras ? Dix heures et demie du soir en été. Le Ravissement de Lol V. Stein. Sans doute, sans doute.

On reconnaît, ravi, quelques citations. On est en bonne compagnie. On musarde, on picore des miettes de lecture. Et l’on dérobe quelques étincelles. « Une clairière où les fées dansent au chant des oiseaux-lyres » ? On s’interroge, à l’occasion : que répondrait Flaubert ? « La parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours, quand on voudrait attendrir les étoiles. » Mais retrouver la voix de Goethe, et la Lorelei une dernière fois. La parole des hommes et le chant des choses. Parce qu’un jour il s’éteindra.

« La lecture est cet instant d’éternité simultanément ressenti par quelques solitaires dans l’espace immatériel un peu bizarre qu’on pourrait appeler l’esprit. »

Pourquoi lire ? de Charles Dantzig. Paris, Grasset, septembre 2010, 249 pages, 19 euros.

Gwenaëlle Ledot.

Des écrivains morts

« Un écrivain mort, ça n’est parfois plus qu’un lambeau de tissu pendant au crochet d’un très ancien scandale ». Dictionnaire égoïste de la littérature française, Charles Dantzig, article « Remy de Gourmont ».

Le Dictionnaire égoïste de la littérature de Charles Dantzig a été publié en 2005. C’est un délice pour tout amoureux ou curieux de la littérature, un (imposant) bijou couronné par le prix Décembre, le prix des lectrices de Elle, le prix de l’essai de l’Académie française, qui mérite d’être lu, relu et reconnu encore. Pour le plaisir, quelques sentences fulgurantes de Dantzig: « Lorenzaccio est un désordre qui n’est pas tellement un effet de l’art, Milady trop sec, Voyage au bout de la nuit trop gras, Le Piéton de Paris trop ordonné, Les Pléiades trop thèse, Candide trop antithèse. »

« Molière : Molière est une canaille. C’est Stendhal qui l’a dit. »

« La moitié de la gloire de Baudelaire vient, non de ses grands vers, mais de ce qu’il n’est jamais content. »

Irréductible à cette plaisante collection de mouvements d’humeur, l’ouvrage est d’un esprit fin et enlevé, littéraire mais jamais pédant, cultivé et accessible. Au-delà de la fantaisie et de la formule iconoclaste, c’est une culture immense, une passion qui ne l’est pas moins, et qui se partage. L’on y goûte l’écriture à la diable, le plaisir délicat de la rupture, de l’inattendue anacoluthe.

Ce Dictionnaire se trouve réactualisé en 2008 par la publication chez le même éditeur (Grasset) d’un autre ouvrage de Dantzig, celui-là consacré au seul Remy de Gourmont : Remy de Gourmont, Cher vieux daim ! (février 2008).

Le Normand Remy de Gourmont, dont le souvenir est lié à la ville de Coutances (1), co-fondateur du Mercure de France et chef de file du mouvement symboliste, est étrangement tombé dans l’oubli : reste une clinique, reste une rue, reste une mémoire locale. Son souvenir, comme le rappelle Dantzig, demeura longtemps attaché à un « très ancien scandale » : une déclaration provocatrice à la mode décadente, intitulée « Le Joujou patriotisme », et hâtivement interprétée par ses contemporains comme une détestation du pays. Scandale qui valut au jeune auteur en pleine ascension une renommée aussi rapide que sulfureuse.

Remy de Gourmont, auquel se voit donc appliquer cette savoureuse définition de l’écrivain mort, est l’un des meilleurs critiques de la Fin de siècle : années 1890-1900, « Époque subtile, tant amoureuse du relatif », pourrait-on écrire après Gide et avec Dantzig. L’existence de Remy de Gourmont s’écrit donc au cœur du symbolisme et de la Décadence. Un esprit, plus qu’une littérature. Une critique littéraire, plus qu’un roman. Cela tombe bien : Dantzig est lui aussi dans un entre-deux. Il se meut avec aisance entre les figures de l’époque, se remémore le culte de Wagner, et celui d’Isis, figure une tortue chez Des Esseintes, une araignée chez Rachilde, convoque les Masques… Gourmont, lui, oublie volontiers ce qu’on appelle parfois « la vraie vie », la sienne marquée par un lupus qui le défigure et enterre son existence mondaine. « La vie lui a été fastidieuse, il l’a volontiers délaissée. »

Dantzig veut rendre à César… Rendons à Dantzig ce qui lui appartient et exhortons le lecteur à parcourir avec gourmandise, à feuilleter gaiement, à faire son miel de l’excellent Dictionnaire et à redécouvrir l’œuvre de l’étonnant Normand Remy de Gourmont.

Charles Dantzig, Dictionnaire égoïste de la littérature française, Grasset, 2005, 968 p., 28 €.

Charles Dantzig, Remy de Gourmont, Cher vieux daim ! Grasset, février 2008, 238 p., 17 €.

(1) Voir l’article qui lui a été consacré par Jacques Mauvoisin dans Écrivains de Normandie (numéro spécial 2007 de Normandie Magazine).

Gwenaëlle Ledot

Article paru dans le Normandie Magazine N° 223, été 2008.

Pourquoi lire ?

Pourquoi lire ?

« La vie est très mal faite. On y rencontre sans arrêt des gens inutiles. »

Oui. Donc il s’agit de lire. Écrire. Oublier. Croquer. On goûte dans cet essai quelques scènes habiles et acides : la rencontre de Charles Dantzig avec une libraire ignare ; un dialogue avec un scénariste contempteur d’Albert Cohen ; la lecture pénible d’un best-seller mondial écrit avec du jus de navet.

S’il est plaisant de se moquer, il est surtout question ici de plaisir : feuilleter, butiner, faire son miel, revivifier. Un petit chemin à parcourir sous le vent tiède, un modeste soleil d’automne. L’on y cherche, avec l’auteur, une clairière : « la lumière intérieure commune à tous les hommes ».

Grand lecteur, Dantzig l’écrivain est en quête d’une prose dansante, légère et gracieuse. Ses phrases, pépites de l’esprit, empruntent volontiers aux grands maîtres : « N’ayant rien lu, le plus chétif talent nous était Pavarotti » La Fontaine ? Du Bellay ? Les plumes anciennes se ravivent au détour d’une phrase, comme un hommage élégant : « Je me demande si les Italiens, qui ont assez le goût de l’art… »

Marguerite Duras, dont il goûte assez les titres, Proust toujours retrouvé, et qu’il vénère… autant de silhouettes familières parcourent les pages de l’essai. Du chemin invariable de Kant jusqu’au « gueuloir » de Flaubert, Dantzig écrit son nom. Une petite respiration, la forme d’un monde informe, la structure d’un univers flasque, et qui nous échappe. Encyclopédie capricieuse, lecture indubitable.

Qu’est-ce alors que la lecture ? Que n’est-elle pas ? Elle ne change pas les hommes, ni ne les console. Elle ne fait pas les bons écrivains. Elle ne permet pas d’apprendre. Un beau livre décore, assurément, une table basse. Doit-on finir les livres ? Peut-on sauter des pages et faire des trous ? Doit-on relire Guibert, éviter Twilight ? Goûter les titres de Duras ? Dix heures et demie du soir en été. Le Ravissement de Lol V. Stein. Sans doute, sans doute.

On reconnaît, ravi, quelques citations. On est en bonne compagnie. On musarde, on picore des miettes de lecture. Et l’on dérobe quelques étincelles. « Une clairière où les fées dansent au chant des oiseaux-lyres » ? On s’interroge, à l’occasion : que répondrait Flaubert ? « La parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours, quand on voudrait attendrir les étoiles. » Mais retrouver la voix de Goethe, et la Lorelei une dernière fois. La parole des hommes et le chant des choses. Parce qu’un jour il s’éteindra.

« La lecture est cet instant d’éternité simultanément ressenti par quelques solitaires dans l’espace immatériel un peu bizarre qu’on pourrait appeler l’esprit. »

Pourquoi lire ? de Charles Dantzig. Paris, Grasset, septembre 2010, 249 pages, 19 euros.

Gwenaëlle Ledot.

Pierre Tal Coat

Pierre Tal Coat

La Littérature et le Mal.

C’est l’un des titres célèbres du critique littéraire Georges Bataille. C’est aussi le thème central, essentiel et difficile, de quelques romans parus cette année : Est-ce ainsi que les femmes meurent ?, de Didier Decoin, p ublié en février 2009, rendait compte d’un crime contemporain, de l’ordre du fait divers : le calvaire enduré par la jeune New-yorkaise Kitty Genovese, poignardée dix-sept fois et vouée à une lente agonie, sous les yeux impassibles de trente-huit témoins.

ublié en février 2009, rendait compte d’un crime contemporain, de l’ordre du fait divers : le calvaire enduré par la jeune New-yorkaise Kitty Genovese, poignardée dix-sept fois et vouée à une lente agonie, sous les yeux impassibles de trente-huit témoins.

Interviewé par Catherine Forestier, l’auteur évoque la genèse du double crime : crime de la cruauté, crime de l’indifférence :

« Je suis persuadé que ces trente-huit personnes n’ont pas volontairement regardé Kitty se faire assassiner. Je pense qu’ils n’ont pas jubilé. Mais je crains qu’ils n’aient rien compris au film. Ils étaient derrière leur vitre comme moi je suis derrière mon écran de télévision – une vitre ou un écran, c’est le même matériau - je vois des choses abominables et je ne fais rien. »

Didier Decoin va plus loin et lit dans cette impassibilité criminelle un mal contemporain :

« le vrai virus qui est en train de ronger notre civilisation, c’est cela, c’est cette indifférence . C’est de regarder la vie comme un spectacle. »

Doit-on évoquer la responsabilité collective d’une société contemporaine, qui contribue à une déshumanisation mortifère ?

« Qu’ils portent quelqu’un au pinacle ou qu’ils le lynchent, les médias transforment l’être humain en objet de spectacle, ou en acteur d’un spectacle, c’est-à-dire en quelqu’un qui n’est pas réel. »

Didier Decoin souligne dans ce sens la problématique commune à son récit et à un autre roman de l’année : Mangez-le si vous voulez, publié en mai 2009, prenait appui sur une anecdote historique, ancrée dans le Périgord du dix-neuvième siècle. Jean Teulé racontait comment un jeune noble apprécié de tous, Alain de Monéys, s’était rendu au village de Hautefaye, à quelques kilomètres de chez lui. Quelques heures plus tard, sur la base d’un malentendu prétexte, les villageois l’auront battu, torturé, brûlé vif… et mangé. Inlassablement, Teulé s’interroge, et interroge ses lecteurs : effet bouc émissaire ? Effet d’hystérie collective ? Xénophobie ? Pulsions sadiques inhérentes à la nature humaine ? Les raisons sont multiples, et toutes aussi insuffisantes. L’auteur ne fait pas dans la dentelle : il décrit, insiste, écœure, rebute. En une phrase ?

« Nul n’est à l’abri de l’abominable. Nous sommes tous capables du pire ! »

Didier Decoin, lecteur de Jean Teulé, saisit pour nous les convergences de ces deux crimes, deux faits divers apparemment incomparables :

« Bergson l’a dit il y a longtemps : quand on regarde un ivrogne qui tombe, ce n’est plus un être humain, c’est un spectacle. C’est ce que raconte Teulé. Et ce qui est terrible, c’est que lorsqu’on a demandé aux gens, lors du procès : « Pourquoi avez-vous fait cela ? », ils ont répondu : « On ne sait pas. On est des gens bien. Et lui, c’était un type bien. » Ils l’ont mangé, quand même ! Homo homini lupus : l’homme est un loup pour l’homme… »

Et pour décrire le Mal, peindre le Mal, la littérature recourt à des modes bien différents : écriture clinique pour Didier Decoin, et relation froide d’un fait divers à l’issue connue. Chez Jean Teulé, au contraire, la profusion descriptive frôle un absurde macabre. Partout, la présence énigmatique du Mal ordinaire.

« Il n’y a plus guère que le diable pour profiter d’un jeu si laid. » (J. Teulé)

Le littéraire use de figures : dans les romans, les images monstrueuses ou démoniaques seront chargées de dire l’indicible. Déjà Aragon, cité en épigraphe par Didier Decoin : « Ce fut au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? »

Ailleurs, on retrouve le principe de Lucifer et la chute de Satan. L’Enfer de Dante. Clichés ? Epuisement du langage ? Représentations vaines et éculées ? Pas si sûr. Gérard Rabinovitch, philosophe et sociologue, convoque figures mythiques et analyses freudiennes pour un éclairage nouveau sur le Mal absolu.

Littérature et histoire : le Mal radical par Gérard Rabinovitch.

De prime abord, l’essai de Gérard Rabinovitch nous paraît bien loin des figures littéraires : ce philosophe, chercheur au CNRS, est membre du Conseil scientifique du Mémorial de Caen. Interviewé par Catherine Forestier à l’occasion de l’exposition « Survivre » au Mémorial (Voir Normandie Magazine n° 230), il revient sur l’exploration fondamentale dont rend compte son ouvrage, De la destructivité humaine, paru en 2009.

La question : pourquoi le Mal absolu ? L’une des réponses : « La fraternité humaine, c’est un travail, ce n’est pas une donnée acquise au départ. L’hostilité est évidente, alors que la fraternité est un travail de civilisation. »

Lorsque philosophes et historiens empruntent aux symboles pour retrouver une parole perdue ou impossible, l’Enfer reparaît d’ailleurs: « L’Enfer n’est plus une croyance religieuse ni un délire de l’imagination, mais quelque chose de tout aussi réel que les maisons, les pierres et les arbres qui nous entourent. » (Hannah Arendt)

Gérard Rabinovitch l’explique : comme d’autres avant lui - on songe à La Culpabilité allemande de Karl Jaspers -, il se livre à une exploration du Mal radical. Une mission dévolue à « ceux qui viennent après », ne peuvent et ne veulent s’y soustraire. Son ouvrage est voué depuis lors à une exploration des sociétés mortifères. Parmi elles, le nazisme.

Premier paradoxe : la barbarie au pays de Kant et Goethe ? « Frappés d’effroi et de stupeur, ils devaient constater qu’on pouvait lire Goethe, écouter du Bach, et aller chaque matin à son office meurtrier à Auschwitz. » Un problème allemand ? Européen ? Humain ? Le concept de barbarie ne suffit plus, explique Rabinovitch.

« Longtemps, le monde du progrès s’est couché de bonne heure », rappelle-t-il : confiance absolue dans la Technique, le Savoir, le Progrès. Si l’illusion est terrible, le jugement est sans appel : « si les hommes ne deviennent pas meilleurs avec l’accroissement des facultés apportées par le Savoir, cela signifie alors qu’ils deviennent pires. »

« C’est au cœur de l’Europe que s’est révélé le degré ultime de barbarie jamais atteint par l’homme » souligne Georges Steiner : au vingtième siècle se scelle le pacte terrible du progrès et de la barbarie, prédit par Freud en 1938.

Précisément, les ouvrages du psychanalyste apportent à Rabinovitch une clef inattendue et décisive : par l’hypothèse de la pulsion de mort , la psychanalyse pourrait rendre raison de ce que l’on consigne sous la formule de « Mal radical » : dans Malaise dans la civilisation, Freud souligne combien en son fonds l’homme est un meurtrier. Le texte ouvre la voie de la conception freudienne de la barbarie : celle d’un terreau imbibé de sang dans lequel toute Civilisation trempe ses pieds.

Quelle est la faute de la société ? De ne jamais prendre en compte l’agressivité, la cruauté et la destructivité native chez l’homme.

Face à la réalité incurable de cette agressivité, Freud rappelle donc que le danger principal pour la civilisation - et l’erreur majeure en politique - résident dans l’incapacité à guetter les puissances virtuelles de destruction présentes dans l’homme. (Voir De la destructivité… , G. Rabinovitch, p. 49).

D’où des règles d’action, tracées par Freud de façon très pragmatique, pour le Politique :

« Il faut que le législateur suppose par avance que tous les hommes sont méchants, et qu’ils sont prêts à mettre en œuvre leur méchanceté toutes les fois qu’ils en ont l’occasion. »

Léviathan et Béhémot.

Behemoth et Léviathan, Lithographie de William Blake

Suivant l’idée que le mythe permet d’exprimer des vérités complexes, Gérard Rabinovitch ressuscite deux figures anciennes pour sonder le « destin pathologique des sociétés dites civilisées ».

Léviathan et Béhémot sont dans leurs origines deux monstres épouvantables, nés babyloniens, dont on trouve la mention dans le poème de Job. Dans la tradition philosophique, Léviathan désigne l’État coercitif, Béhémoth son antonyme et son pendant : le non-État, le chaos, le désordre mortel de l’absence de loi. Par glissement, Léviathan est devenu de nos jours le nom générique et allégorique des formes oppressives et totalitaires du politique. Depuis les analyses de Franz Neumann, Béhémot est adopté pour désigner les forces conjuguées de la destruction de l’humanité dans l’homme,

Jusqu’ici, le nazisme a été identifié comme un Léviathan. Gérard Rabinovitch montre au contraire qu’il s’agit d’y lire le Béhémot : un chaos destructeur, une structure plus proche d’une subculture mafieuse, dans laquelle la hiérarchie des individus est parallèle à celle du crime : l’agressivité et la violence y sont toujours sanctionnées positivement ; il y est évident que toutes les vies n’ont pas la même valeur. La vie des uns vaut moins que la vie des autres… (Voir De la destructivité… , G. Rabinovitch, p. 79 à 89.)

Gérard Rabinovitch le résume ainsi pour Catherine Forestier : L’auteur décline, implacablement, les paramètres mortifères communs : l’héroïsation de la violence ; la force brute et l’agressivité belliqueuse ; le défoulement héroïsé de l’agressivité, de la cruauté, du mensonge, de la perfidie.

Finalement, cette agrégation entre l’héroïsation de la violence et une forme de rationalité instrumentale génère cette monstruosité hétéroclite qu’est le nazisme.

Le Mal, la Littérature et la Langue.

G. Rabinovitch surprend encore, lorsqu’il cite La Philosophie dans le Boudoir de Sade : il y pointe le Mal sous forme littéraire ; retrouve une proximité étonnante entre le discours sadien et la programmation nazie. Les résonances sont troublantes.

Le langage peut lui aussi devenir toxique. Hypothèse convaincante et inquiétante : la langue contribue à notre vision du monde. Que se passe-t-il lorsque la langue se trouve intoxiquée par les pulsions de mort ? La sémantique nazie, imbibée de jouissance destructive et mortifère, fait frémir.

Constat effrayant : rien n’est réglé. La dernière partie de l’ouvrage est consacré au génocide rwandais. Ce ne sont plus là des résonances. L’invitation au sadisme, la levée des interdits, une sémantique qui fabrique l’indifférence (les Tutsis sont appelés « cafards » et « serpents », tout comme les victimes des camps étaient désignés par les mots « bacilles » ou « rats ») laissent paraître les mêmes pulsions perverses et mortifères. Rabinovitch opère une démonstration glaçante, qui renvoie tous les témoins de ce nouveau massacre organisé à une culpabilité mondiale.

La troisième chute de Satan.

L’origine de la violence, de Fabrice Humbert, illustre par le roman la pensée de la « destructivité » : le fatras idéologique nazi au service d’une jouissance mortifère. Rappelons-en les maîtres-mots, mis en lumière par le philosophe : « passion de saccage, délectation de la duplicité, jubilation de l’écrasement des vulnérables » (Voir De la destructivité… , G. Rabinovitch, p. 87.)

L’incipit du roman appelle de nouveau les figures démoniaques dans la représentation littéraire : « On dit que Satan était l’ange le plus brillant de Dieu. Sa chute, lumineuse, fulgurante, est marquée du double sceau de la grandeur et de la trahison. » Le rôle de l’image et du mythe dans la compréhension et l’exploration du Mal absolu, l’expression de l’Innommable, est ainsi revendiqué par l’auteur :

« Ce fut pour moi la troisième et dernière chute de Satan, l’image-clef, à la fois enfantine et mythique, qui gouvernait le destin de notre continent comme l’histoire singulière que j’allais découvrir. »

Sur la piste des investigateurs, philosophes et historiens, le romancier Humbert commence par relever cet insoutenable paradoxe : Weimar et le camp de Buchenwald, à quelques kilomètres l’un de l’autre…

« Cette coexistence d’une grande pensée, d’un grand art et de ce qu’on a coutume d’appeler le Mal absolu est peut-être à l’image de l’Europe et en ce sens, elle n’est pas mensongère mais simplement révélatrice de notre histoire et de notre destin de civilisation brillante tourmentée par son péché mortel. » (Voir L’origine de la violence, F. Humbert, p.9.)

L’Enfer : un délire glacé.

C’est l’image qui domine le roman : Humbert rejoint Rabinovitch en soulignant la folie collective et l’hybris criminelle du système nazi :

« Pulsion meurtrière dissimulée sous la froideur de l’organisation, le camp était un délire animé par des fous. » (Voir L’origine de la violence, F. Humbert, p. 95).

Cet Enfer est un « délire glacé ». Formule de l’écrivain qui traduit en mots-images les pulsions de destructivité : « je n’ai jamais trouvé d’autre signification à cette folie que le plaisir de la mort »

L’image infernale est d’autant plus légitime qu’elle a pu rendre compte, dans les témoignages des victimes, de l’horreur vécue : « Tous les déportés ont parlé de l’enfer des camps ; cette image en apparence éculée est sans doute la plus juste qui puisse convenir, parce qu’il me semble que les constructions religieuses du paradis et de l’enfer ne sont que la projection des fantasmes humains. »

La force de Fabrice Humbert est aussi d’élargir la réflexion : le centre du livre est le Mal radical, celui des camps ; mais il diffuse jusqu’au Mal quotidien : ainsi des tortures infligées à un jeune garçon par ses camarades, un fait divers banal. La mention même, explicite dans son roman, du calvaire d’Ilan Halimi n’autorise jamais le lecteur à penser que le Mal radical est loin de lui. Repérer et discerner le mal quotidien, repérer et discerner cet étranger en soi qu’est la pulsion en général, la pulsion destructrice en particulier, c’est l’impossible mission tracée par l’écrivain :

« A chacun de trouver la source et le lieu du Mal. Il ne semble pas vain de le découvrir, de l’arracher et de faire place nette. Là est l’espoir des fous, l’illusion des crédules et des démagogues mais c’est aussi la lutte suprême. »

Références :

De la destructivité humaine, Fragments sur le Béhémoth, Gérard Rabinovitch, PUF, 2009.

L’origine de la violence, Fabrice Humbert, éditions Le Passage, 2009.

Le bouc émissaire, René Girard, Grasset, cité par Jean Teulé.

La culpabilité allemande, Karl Jaspers, éditions de Minuit, 1990.

Est-ce ainsi que les femmes meurent ?, Didier Decoin, Grasset, 2009.

Entretiens avec Didier Decoin et Gérard Rabinovitch réalisés par Catherine Forestier pour le Normandie Magazine, mai 2009.

Gwenaëlle Ledot.

Chroniques 2009, Du Mal quotidien au Mal radical (la littérature et le Mal)

Chroniques 2009, Du Mal quotidien au Mal radical (la littérature et le Mal)

bouc emissaire, culpabilite allemande, de la destructivite humaine, didier decoin, editions de minuit, est-ce ainsi que les femmes meurent, fabrice humbert, fragments sur le behemoth, gerard rabinovitch, grasset, jean teule, karl jasper, le passage, litterature et le mal, mangez-le si vous voulez, origine de la violence, puf, rene girard

bouc emissaire, culpabilite allemande, de la destructivite humaine, didier decoin, editions de minuit, est-ce ainsi que les femmes meurent, fabrice humbert, fragments sur le behemoth, gerard rabinovitch, grasset, jean teule, karl jasper, le passage, litterature et le mal, mangez-le si vous voulez, origine de la violence, puf, rene girard

Est-ce ainsi que les hommes vivent ?

Est-ce ainsi que les hommes vivent ?

Le dernier roman de Didier Decoin est un aboutissement romanesque autant qu’un immense succès : la vie d’une femme s’inscrit, tragique, dans une réflexion humaniste. À ce titre, l’héroïne, Kitty, prend place près de Babe Ozouf et Sarah MacNeill, silhouettes pérennes dans les mémoires des lecteurs (1).Le roman s’inspire d’un fait divers. Mars 1964 : quelques mois après l’assassinat de JFK, Kitty Genovese meurt poignardée dans le Queens. Dix-sept plaies et une lente agonie. Ce n’est pas la mort sordide d’une très jeune femme qui retient l’attention des journalistes du New York Times, mais la présence physique et l’absence morale des témoins : trente-huit habitants de l’immeuble ont entendu les cris de détresse de leur voisine, et son martyre de trente minutes. Ils n’ont pas appelé la police.L’auteur ne connaît pas le pathos ; le style est épuré et minimaliste. Le roman, àl’issue connue, fait l’effet du meilleur polar. Les points de vue croisés tissent les destins, une tragédie grecque est en marche. Mais aucun dieu n’aurait pu sauver ni condamner Kitty ; son sort dépend des humains, et c’est à ce moment que les humains manquent aussi. Citation d’Einstein en épilogue : « Le monde est un endroit redoutable. Non pas tant à cause de ceux qui font le mal qu’à cause de ceux qui voient ce mal et ne font rien pour l’empêcher. »Au-delà de l’étude psychologique et la « dilution » de la responsabilité, Decoin pose des questions éternelles et nécessaires. La meilleurefiction au service d’une profonde humanité.« Ce fut […] au petit jour que dans ton cœur un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? » (2)

Est-ce ainsi que les femmes meurent ? Didier Decoin, Grasset, février 2009, 227 pages, 17,90 €.(1) Les Trois Vies de Babe Ozouf et La Promeneuse d’oiseaux. Voir la notice consacrée à Didier Decoin dans Écrivains de Normandie, numéro spécial de Normandie Magazine, 2007 : « Celui qui aimait la tempête ».(2) Louis Aragon, cité par Didier Decoin en épigraphe du roman.

Gwenaëlle Ledot

Article paru dans le Normandie Magazine ° 229, mai-juin 2009.

Des écrivains morts

« Un écrivain mort, ça n’est parfois plus qu’un lambeau de tissu pendant au crochet d’un très ancien scandale ». Dictionnaire égoïste de la littérature française, Charles Dantzig, article « Remy de Gourmont ».

Le Dictionnaire égoïste de la littérature de Charles Dantzig a été publié en 2005. C’est un délice pour tout amoureux ou curieux de la littérature, un (imposant) bijou couronné par le prix Décembre, le prix des lectrices de Elle, le prix de l’essai de l’Académie française, qui mérite d’être lu, relu et reconnu encore. Pour le plaisir, quelques sentences fulgurantes de Dantzig: « Lorenzaccio est un désordre qui n’est pas tellement un effet de l’art, Milady trop sec, Voyage au bout de la nuit trop gras, Le Piéton de Paris trop ordonné, Les Pléiades trop thèse, Candide trop antithèse. »

« Molière : Molière est une canaille. C’est Stendhal qui l’a dit. »

« La moitié de la gloire de Baudelaire vient, non de ses grands vers, mais de ce qu’il n’est jamais content. »

Irréductible à cette plaisante collection de mouvements d’humeur, l’ouvrage est d’un esprit fin et enlevé, littéraire mais jamais pédant, cultivé et accessible. Au-delà de la fantaisie et de la formule iconoclaste, c’est une culture immense, une passion qui ne l’est pas moins, et qui se partage. L’on y goûte l’écriture à la diable, le plaisir délicat de la rupture, de l’inattendue anacoluthe.

Ce Dictionnaire se trouve réactualisé en 2008 par la publication chez le même éditeur (Grasset) d’un autre ouvrage de Dantzig, celui-là consacré au seul Remy de Gourmont : Remy de Gourmont, Cher vieux daim ! (février 2008).

Le Normand Remy de Gourmont, dont le souvenir est lié à la ville de Coutances (1), co-fondateur du Mercure de France et chef de file du mouvement symboliste, est étrangement tombé dans l’oubli : reste une clinique, reste une rue, reste une mémoire locale. Son souvenir, comme le rappelle Dantzig, demeura longtemps attaché à un « très ancien scandale » : une déclaration provocatrice à la mode décadente, intitulée « Le Joujou patriotisme », et hâtivement interprétée par ses contemporains comme une détestation du pays. Scandale qui valut au jeune auteur en pleine ascension une renommée aussi rapide que sulfureuse.

Remy de Gourmont, auquel se voit donc appliquer cette savoureuse définition de l’écrivain mort, est l’un des meilleurs critiques de la Fin de siècle : années 1890-1900, « Époque subtile, tant amoureuse du relatif », pourrait-on écrire après Gide et avec Dantzig. L’existence de Remy de Gourmont s’écrit donc au cœur du symbolisme et de la Décadence. Un esprit, plus qu’une littérature. Une critique littéraire, plus qu’un roman. Cela tombe bien : Dantzig est lui aussi dans un entre-deux. Il se meut avec aisance entre les figures de l’époque, se remémore le culte de Wagner, et celui d’Isis, figure une tortue chez Des Esseintes, une araignée chez Rachilde, convoque les Masques… Gourmont, lui, oublie volontiers ce qu’on appelle parfois « la vraie vie », la sienne marquée par un lupus qui le défigure et enterre son existence mondaine. « La vie lui a été fastidieuse, il l’a volontiers délaissée. »

Dantzig veut rendre à César… Rendons à Dantzig ce qui lui appartient et exhortons le lecteur à parcourir avec gourmandise, à feuilleter gaiement, à faire son miel de l’excellent Dictionnaire et à redécouvrir l’œuvre de l’étonnant Normand Remy de Gourmont.

Charles Dantzig, Dictionnaire égoïste de la littérature française, Grasset, 2005, 968 p., 28 €.

Charles Dantzig, Remy de Gourmont, Cher vieux daim ! Grasset, février 2008, 238 p., 17 €.

(1) Voir l’article qui lui a été consacré par Jacques Mauvoisin dans Écrivains de Normandie (numéro spécial 2007 de Normandie Magazine).

Gwenaëlle Ledot

Article paru dans le Normandie Magazine N° 223, été 2008.