Plume non recommandable.

Plume non recommandable.

« Existe-t-il d’autres véritables réalisations de nos profonds tempéraments que la guerre et la maladie, ces deux infinis du cauchemar ?

La grande fatigue de l’existence n’est peut-être en somme que cet énorme mal qu’on se donne pour demeurer vingt ans, quarante ans, davantage, raisonnable, pour ne pas être simplement, profondément soi-même, c’est-à-dire immonde, atroce, absurde. Cauchemar d’avoir à présenter toujours comme un petit idéal universel, surhomme du matin au soir, le sous-homme claudicant qu’on nous a donné. » (Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit )

Difficulté d’écrire Céline, d’écrire sur Céline. Haïr l’antisémite, le xénophobe, et célébrer le Voyage au bout de la nuit : « T’ouvres Le Voyage et t’es happé… En trois lignes, Céline est là, il s’adresse à toi, il te parle dans la tête, il s’introduit dans ton système nerveux, il te raconte son histoire qui devient ton histoire, si tu t’avises de lui résister, il t’écrase du talon… »

Alexis Salatko écrit Céline’s band, roman biographique captivant, sur une vie dévorée et errante. « Céline, es-tu là ? » Dans une existence vouée à l’écriture, retracer l’un des cercles de l’Enfer…

« L’écriture le rongeait. Au fond, il n’y avait que ça qui comptait, les mots, les visions qu’il portait sur le papier avec infiniment de patience et de souffrance, tournant le dos à tout ce qu’il aimait. »

Salatko devient chasseur d’apocalypses. Style étincelant au service d’une sombre épopée. Pose la question implacable, primaire : « Pourquoi Céline avait-il si mal tourné ? » Fouille la question lycéenne, naïve, lancinante : « Comment l’écrivain du vingtième siècle qui avait le mieux parlé de l’homme du vingtième siècle pouvait-il passer pour le pire des hommes ? »

Et martèle l’interrogation des lecteurs de Céline, devant l’horreur du pamphlet Bagatelle pour un massacre. L’incompréhension devant cette diatribe hallucinatoire et haineuse. Irrécupérable, irrattrapable.

Signe d’un mal d’époque ? Alliance hideuse et banale de la littérature et du Mal absolu :

« Ruée frénétique de l’art vers le giron totalitaire. Le surréalisme au service de la Révolution. Eluard chantant Staline en alexandrins. Aragon célébrant la Tcheka. Antonin Artaud dédiant ses Nouvelles Révélations à Hitler. »

La cécité idéologique des artistes : criminelle, impardonnable, humaine.

Accepter ce paradoxe ; le disséquer à l’infini, comme le fait Salatko. Le creuser et fouiller sa chair, au scalpel. Comme le faisait Céline :

« Quand on sera au bord du trou, faudra pas faire les malins nous autres, mais faudra pas oublier non plus, faudra raconter tout sans changer un mot, de ce qu’on a vu de plus vicieux chez les hommes, et puis poser sa chique et puis descendre. Ça suffit comme boulot pour une vie tout entière. » (Voyage au bout de la nuit)

Alexis Salatko, Céline’s band. Editions Robert Laffont, mai 2011. 18 euros.

Gwenaëlle Ledot.

« Il est temps de lire Alexis Salatko. » (1)

Horowitz et mon père, chef-d’œuvre d’Alexis Salatko publié en 2006 chez Fayard, a été récompensé par le Prix Jean Freustié et le Grand Prix Littéraire de la ville de Caen. En 2008, l’auteur fait le choix d’un long récit, tout entier consacré aux fileurs d’or, moufletiers, marcheurs de pâtes et hommes de four : une fabrique de porcelaine en 1847. Ville de porcelaine, ville de bourbe, Limoges y apparaît, médiévale, laborieuse et alcoolisée. L’itinéraire de Marc Dubreuil nous est conté par sa fille China, dont l’histoire s’entrelace à la sienne. Une rencontre, qu’on dirait rêvée, avec Camille Corot change le destin de l’enfant chétif. Le peintre, « voleur d’ombre et de lumière », donne à Marc la force d’échapper à l’enfer de la tannerie et à son bourreau Sophocle, surnommé Le Cyclope : dernier avatar de tous les Rois des Aulnes qui parcourent en prédateurs l’œuvre de Salatko. « Le privilège des bâtards n’est-il pas de pouvoir se choisir un père parmi les hommes que le hasard place sur sa route ? »

Le monde terreux de Marc voit se détacher soudain la finesse des fils d’or. Initié aux couleurs des maîtres chinois et aux contrastes de Rembrandt, Marc affine son art et devient le « peintre-fleur ». Son épouse Luna se fait muse orientale, China à son tour convoque Botticelli et Ruysdael. Jusqu’à la « mort en pleine vie » de Marc Dubreuil, l’on voit Salatko poursuivre en trait filigrané sa rêverie maîtrisée sur la création, art et artisanat. « Harmonie des mouvements, expression de la réalité, concordance des tonalités, respect de la composition, copie des grands maîtres. » Fresque romanesque, dit-on ? Art poétique sans nul doute.

Alexis Salatko, China et la grande fabrique aux éditions Fayard, janvier 2008. 20 euros.

(1) Patrick Besson dans l’hebdomadaire Marianne, à propos du roman Horowitz et son père, publié en 2006 chez Fayard.

Vent et nuage.

Vent et nuage.

« Je les vois de mon cœur car mes yeux sont fermés. Mon amour au-dessus des fleurs n’a laissé que vent et nuage. » (René Char)

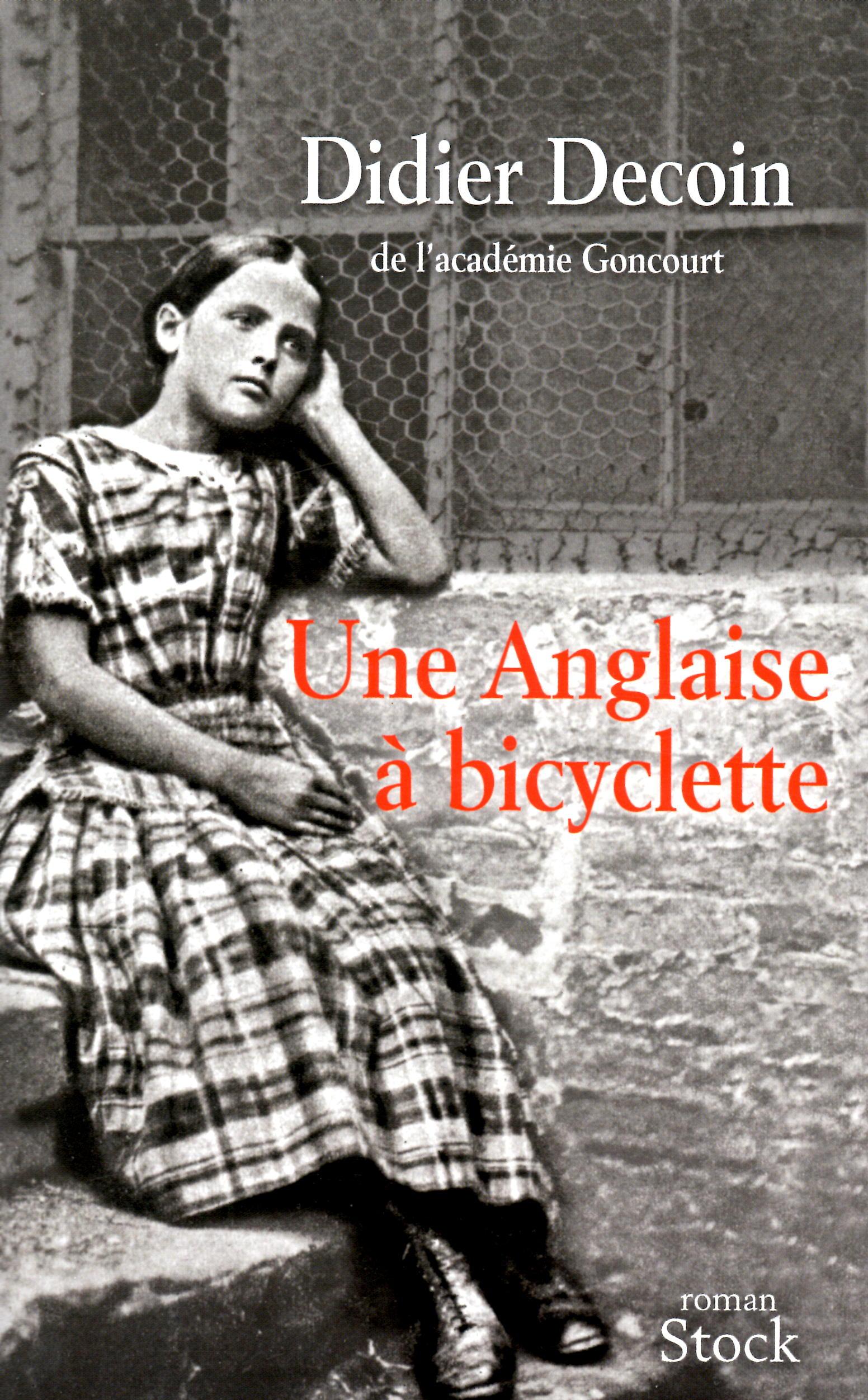

Le premier chapitre du roman de Didier Decoin, comme un coup de poing : la fuite éperdue et sanglante d’une femme sioux, pour la vie d’un enfant. Un massacre perpétré par les hommes du colonel Forsyth, dans les plaines du Dakota du Sud. Et un témoin, Jayson Flannery, photographe ambigu :

« Jayson a pris de nombreux clichés des corps éparpillés, raidis par le froid dans des poses parfois très belles qui font penser à la façon dont la nature torsade et noue les arbres. »

Une fillette indienne, rescapée de l’horreur, est confiée faute de mieux à Flannery. Lequel est censé en faire… quoi ? La pensionnaire d’un orphelinat ? Une servante ? Car le sort d’Ehawee n’intéresse personne. L’enfant, vite rebaptisée Emily, est confiée aux Sœurs de la Charité du New York Foundling Hospital :

« Si elles ne réussissent pas à la requinquer suffisamment pour l’embarquer à bord d’un train d’orphelins, elles la garderont à l’hôpital pour faire la lessive et rafistoler les vêtements des autres enfants. »

Le destin d’Ehawee bascule lorsque Jayson Flannery décide de l’adopter. La fillette sera présentée comme l’orpheline d’une famille de cultivateurs irlandais. Pivotant sur un instant de doute (« A-t-il, en partant, déposé un baiser sur le front d’Emily ? »), le récit ouvre grand le champ des possibles.

Alors, le souffle romanesque de Decoin emporte et brasse ses personnages : dans une campagne anglaise battue des vents apparaissent Emily Brontë, Conan Doyle, des attrapeurs de rêve et des petites fées… Errance dans les limbes, entre le monde dense de la mort (Omnipresence of Death est le titre choisi par Jayson Flannery) et celui des vivants, en partance.

Cet entre-deux s’illumine de présences incertaines : une Anglaise indienne sur sa bicyclette, deux petites filles qui croient aux fées, des vieilles dames retrouvant leur splendeur passée. Un vent doux caresse les personnages et les porte au-delà de la mort…

« Il semble que ce soit le ciel qui ait le dernier mot. Mais il le prononce à voix si basse que nul ne l’entend jamais. » (Paul Eluard)

Didier Decoin, Une Anglaise à bicyclette aux éditions Stock, juin 2011.

Gwenaëlle Ledot.

« L’aimé c’est toujours l’Autre… »

« Dors : on t’aimera bien - L’aimé c’est toujours l’Autre…

Rêve : la plus aimée est toujours la plus loin. » (Tristan Corbière, Les Amours jaunes)

« Tu as toujours été morte. Tu es entrée morte dans ma vie l’été de mes dix ans. »

Annie Ernaux écrit une lettre fictive à sa sœur, l’enfant du ciel. Morte depuis deux ans et demi lorsqu’Annie est née. Celle qu’elle n’a jamais rencontrée. Rappelant Les Années, cet opuscule en forme de lettre fictive se fait l’écho d’une vie, entre les photos et les mots.

Un jour, la mère d’Annie se confie à une inconnue et révèle qu’elle a eu une autre fille, décédée très jeune. Récit fondateur qu’Annie, à dix ans, entend, écoute. Récit qui fige à jamais la vie d’un petit ange, canonisée par la mère : « Elle raconte qu’ils ont eu une autre fille que moi et qu’elle est morte de la diphtérie à six ans, avant la guerre, à Lillebonne. » La fillette est morte « comme une petite sainte ». La mère se souvient qu’elle était « plus gentille que celle-là. »

Qui est « l’Autre » ?

« Morte et pure. Un mythe. »

Entre Annie et ses parents, il y a désormais l’Autre. L’autre fille. Celle, émergée du discours, qui reste l’ange, l’incomparable, l’incomparée. Il y aura à jamais ce spectre, une première fille parfaite. Plus gentille… Annie se sent « repoussée dans l’ombre tandis qu’elle plane tout en haut dans la lumière éternelle. »

« La réalité est affaire de mots, système d’exclusions. Plus/Moins. Ou/Et. Avant/Après. Etre ou ne pas être. La vie ou la mort. »

Qui devient l’Autre ?

Annie, à son tour, devient l’Autre de sa sœur. Repoussée du côté de la terre, de l’humain, de l’imparfait. Double insuffisant de la petite martyre. Annie, symboliquement tuée par les mots, par le récit de sa mère : « un récit clos, définitif, inaltérable, qui te fait vivre et mourir comme une sainte […] Le récit qui profère la vérité et m’exclut. »

« Je ne leur reproche rien. Les parents d’un enfant mort ne savent pas ce que leur douleur fait à celui qui est vivant. »

Plus tard, l’écriture va inverser les destins : œuf de perfection était ce récit, où la sœur est née et morte. L’écriture d’Annie Ernaux va créer une autre bulle, faisant d’elle-même, enfant sombre, le vecteur de l’art. L’écrivain.

Pour une sœur défunte qui s’abîme dans l’ineffable, et renaît par le pouvoir des mots.

L’autre fille, d’Annie Ernaux, éditions NiL, avril 2011.

Gwenaëlle Ledot.

Les Années

par Anni e Ernaux

e Ernaux

le temps palimpseste

L’entreprise d’Annie Ernaux atteint dans un précédent ouvrage un aboutissement : aller au-delà des béances du temps. Défier l’oubli, pas en son nom propre, mais au nom de tous, de toutes. Le destin d’une femme, des années 1940 jusqu’en 2007, est l’objet d’un long travail de mémoire, d’écriture de la mémoire ; quelques photographies, non reproduites, rythment le temps d’une vie.

L’enfance, couleur sépia, nous est narrée sans afféterie : la petite fille est née à Lillebonne dans une époque âpre. La langue de l’enfance normande est « un français écorché, mêlé de patois » et émaillé de rudes maximes : « La vie te dressera », « Il aurait fait bon répondre », « On aura bien le temps de mourir, allez ! » Les parents, les anciens transmettent la résignation, l’acceptation de son sort, la limitation du désir et de l’espace : « On vivait dans la rareté de tout », « On vivait dans la proximité de la merde. Elle faisait rire. »

Les récits d’une époque sombre, « pleins de morts et de violence, de destruction » faits par les vieux aux enfants d’ « après », les repas familiaux qui réchauffent et les refrains d’époque : Fleur de Paris et L’Hirondelle du faubourg… images sonores de ces années où le cours des choses est lent, où l’on meurt « de mal », où peu à peu, tout doucement, perce la nouveauté.

Vient alors le temps des « chics types » et des « filles bien, claires et droites » : la sagesse veut que l’on fortifie la jeunesse ; il s’agit de « l’endurcir physiquement », de la maintenir à l’écart des pièges de la paresse, de l’immoralité… Annie est de cette génération, mais elle est déjà loin aussi : sûre d’une autre vérité, éprise de littérature, assoiffée de liberté.

Soudain, le corps est là, malmené. « Le désastre féminin », dénoncé dans L’Événement ou Les Armoires vides, s’étale : l’avortement clandestin dans les années 1960, puis l’aliénation sournoise et étrangement recommencée de la femme moderne.

La peinture de l’époque est d’une telle acuité, sans nostalgie ni fard, qu’elle fait inévitablement souffrir. Le « je » fait place à un « elle » qui se mêle au « on ». Nous sommes maintenant à la frontière du collectif et de l’individuel, à la jointure de l’histoire et de la littérature. Les caddies de supermarché deviennent sociologie, les conversations familiales se font politiques et nihilistes. Annie est grand-mère maintenant. C’est une nouvelle époque, dite « de consommation » ; « il fallait que la merde et la mort soient invisibles ».

Des photos de famille il y a la suggestion : des enfants chéris, mais étrangement lointains et Annie toujours, accompagnée de son chat, décrit comme « un chat noir et blanc de l’espèce la plus répandue ».

Cette lecture submerge bien vite : d’émotion, de reconnaissance et de vérité. Une vérité qu’Annie Ernaux n’a cessé de traquer de livre en livre, de roman en autofiction, portée par une écriture dépouillée, sobre, dite « au couteau ». Si la perfection est sous nos yeux, c’est qu’elle est soutenue par l’urgence& : sauver la lumière des visages évanouis ; les mots de réconfort perdus ; les refrains et les rires envolés.

Puis le chat d’Annie, décrit toujours comme « d’espèce commune », reçoit une piqûre : le petit chat qui meurt n’est pas de comédie. On devine à travers lui l’acceptation, la solitude ; on comprend étrangement son « enfouissement », et c’est pour Annie que l’on pleure.

Gwenaëlle Ledot

Plume non recommandable.

Plume non recommandable.